導入事例インタビュー『川崎市役所 本庁舎様』

トピックス

2025/09/26

2023年に完成した川崎市の本庁舎で、セイコータイムクリエーションのデジタルサイネージが導入されています。

多様なひとびとと共に発展してきた川崎市で、人と人をつなぐ場として本庁舎がどのように機能しているのか、そこにデジタルサイネージがどう活用されているのか。本庁舎の計画・設計・施設維持管理を担当した川崎市 総務企画局 総務部 庁舎管理課の布谷直人さまにお話しをうかがいました。

―川崎市役所の本庁舎新築の経緯をお聞かせください

川崎市は、2024年に市政100年を迎えました。防災機能の強化や都市の発展にともなう市役所の機能や規模の拡大に合わせて2020年から本庁舎の建設を開始し、2023年に完成しています。

旧本庁舎の竣工は1938年。築80年近くが経過しており、現在の耐震基準にも適合しておりませんでした。また、都市機能の拡大にともなって業務が増加し、一部の部署を近隣の民間ビルに移すといった対応をしていました。そこで、バラバラになっていた部署を集約するために本庁舎を新築することになりました。

本庁舎は職員が働く場所としてだけではなく、誰もが気軽に立ち寄れる「市民のための建物」としての位置づけも目指しています。最上階のスカイデッキ(展望フロア)などは 、ドラマや街歩き番組のロケ地になったり、地元の保育園のお散歩コースになったり、小学校の社会科見学スポットになったりしています。

また、市民のみなさまから「旧庁舎の時計塔は残してほしい」というご意見をいただいたことから、旧本庁舎の外観の一部を「復元」という形で新築しました。

―現在、本庁舎のデジタルサイネージは、タッチパネル式のものと表示式のものをご利用いただいています。それぞれどう機能していますか?

公共施設には通常、たくさんのポスターが貼られています。必要な方に必要な情報を届けるためのものですが、良い意味でも悪い意味でも景観に溶け込んで、読まれなくなってしまいがちです。

それらを何とかしたいと思い、本庁舎の計画を立てる段階(2016年)から、デジタルサイネージの導入は決めていました。構想段階のイメージは表示式のサイネージと併せて「大きなタブレット端末のようなタッチパネル式サイネージ」で、来た人が自分で操作できること、何をすればいいのかがすぐ分かることなどを目指しました。

ただ、計画を始めた当時、デジタルサイネージは今ほど一般的ではありませんでした。視察先でもうまく活用されている例は少なかったように思います。そのため、使い方はほぼ手探りで、イチから考えました。

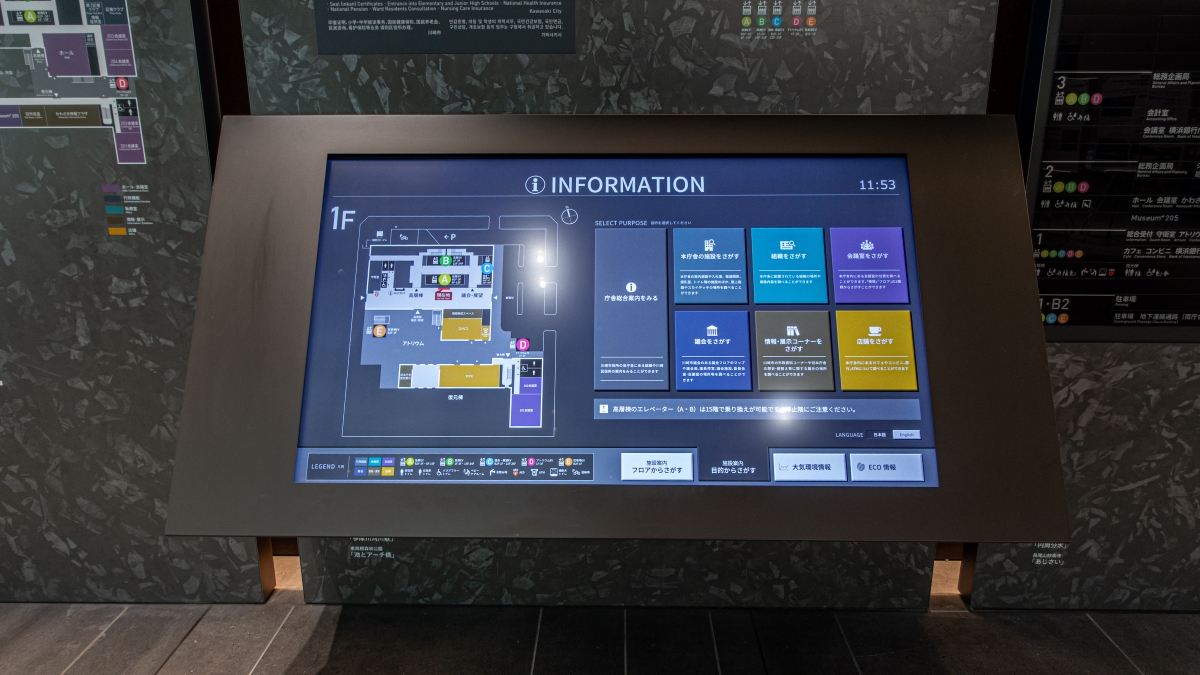

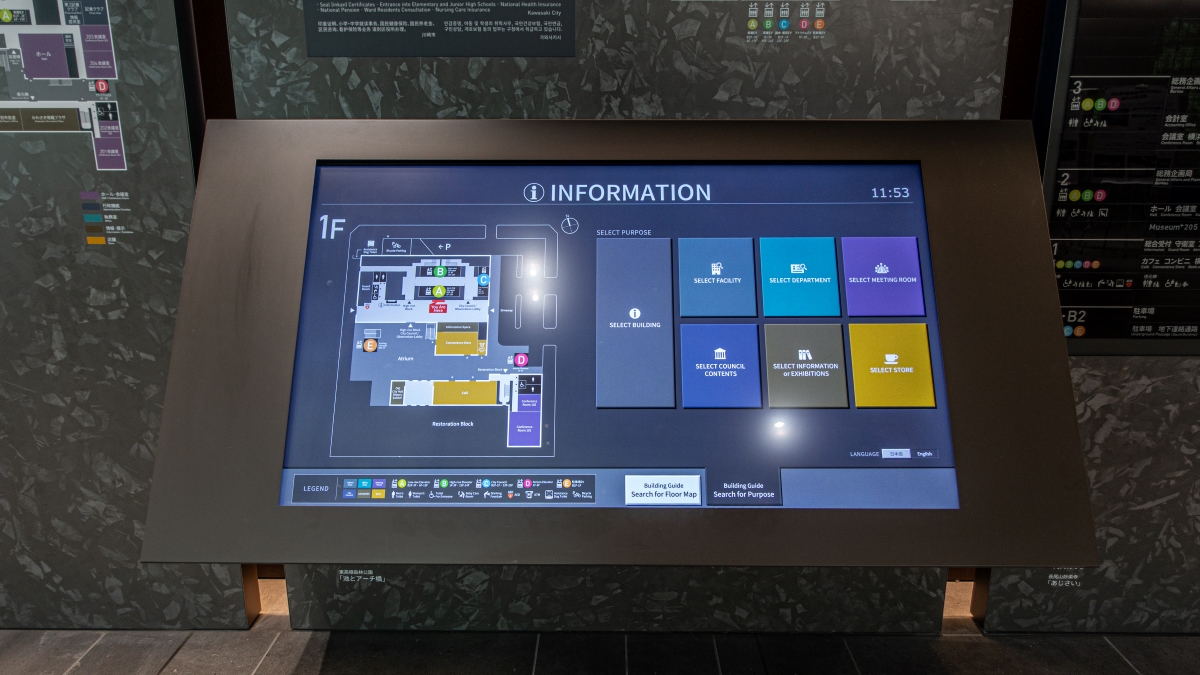

現在、タッチパネル式のデジタルサイネージは、フロアマップを呼び出せるようになっているなどナビゲーションとして機能しています。日本語と英語の2言語で、全階のマップはもちろん、「組織の検索」「議会の検索」「情報・展示コーナーの検索」「トイレやATM、授乳室の場所」「環境配慮対策」など、目的から情報を探す案内機能があります。

-

タッチパネル式サイネージはワンタッチで日本語と英語を切り替えられる -

表示式のサイネージでは、市の催し、公的なお知らせ、地域のイベントなど、さまざまなコンテンツを表示しています。また、消防設備の音声案内と連携して、火災などの緊急時は災害対応のフローに従ったアラート表示や避難誘導案内が文字情報として表示されます。音声の案内と文字情報の表示で、視覚や聴覚にハンデのある方を取り残さない避難計画を立てています。

―多彩なコンテンツを管理・運用するコツはありますか?

デジタルサイネージの導入で最も苦労した点でもあるのですが、成功のコツかな、と思うのが、「情報とワークフローの整理」でした。

完成して終わりにせず、ちゃんと役に立ててもらうには、利用する市民の方にとっても、運用する組織の者にとっても使いやすく、やりやすい仕組みである必要があります。

そこでまず、デザインの統一感やタッチパネルの操作性などは「自然に、直感的に使いこなせること」を目指して作り込みました。

運用面では、各フロアにコンテンツ管理の権限を分散させました。市民の方がよく訪れるフロアは庁舎管理課が担当し、執務室がある各フロアはその部署が担当しています。

-

各階のエレベーターを降りてすぐの場所に案内がある -

権限の分散によって使いこなせない職員が出たり、情報にばらつきが出たりするかと懸念していましたが、管理ソフトが非常に使いやすかったため、各フロアの担当する職員ですべて対応できている状況です。

想像以上にスムーズに運用できているな、と思います。権限を分散するにあたってはマニュアルを整備しただけでした。情報量の偏りもなく、統一感も保ったまま、必要な方に必要な情報を届けられていると思います。

当初の想定を超えて「うまく使えているな」と思います。公共機関ならではの制限とのバランスも思った以上に取れています。利用者の方からも好評で、たびたび耳にする言葉として「役所らしくない」という声もありますが……これは誉め言葉でしょう(笑)。

-

アトリウムへの入口にサイネージを設置し、来訪者へ向けて視認性の高い情報発信のツールとして活用している -

―庁舎の建て替えは、他の自治体様も検討している最中かと思います。コツや勘所をアドバイスするとしたら?

実際、本庁舎には、他の自治体からの視察の方がよくいらっしゃいます。やはり建て替えを検討している例が多く、政令指定都市や、東京の特別区の方、各都市の議員さんなどが多いですね。

視察の際もサイネージは印象的なようです。サイネージを実際に見てもらい操作しながら、「ポスター掲示を廃止して、必要な情報を個別管理できるデジタルサイネージを活用していること」や、「タッチパネルで自分の目的地を探せること」などをご紹介しています。

これから庁舎の建て替えをする自治体の方へは、インターネットとの親和性についてお話したいです。

私たちが本庁舎の設計を始めた頃は、セキュリティの観点から行政のネットワークは民間のインターネット網と完全に分ける必要がありました。しかし、計画中にコロナ禍があり、これまで全く想定されていなかった「自治体職員のリモートワーク」などが必要になって、行政業務のネットワークがインターネットに近付くかたちでネットワーク構成が変化したのです。

川崎市の本庁舎建設では、「完成時に陳腐化しないこと」を優先し、柔軟に設計変更しながら建設を進めたことで、アフターコロナの生活様式に対応できました。もしも、最初の計画のまま進めていたらと想像すると、すでに使いにくい、古いシステムになっていたでしょう。

自治体はどうしてもスピード感に制限が出るため、計画を始めてから建物が完成するまで年単位の時間がかかります。そのため、計画当初の最新技術が、完成時にはすでに陳腐化していることも、珍しくありません。

現在は当時よりもずっと、インターネットに親和性の高いシステムを構築しやすくなっているはずです。前例のある古い技術にこだわらず、変化を見越した柔軟な仕組み作りを目指していただきたいです。

―今後の展望をお聞かせください

今後はコンテンツのクラウド化の検討も進めたいと考えています。現在はオンプレミスでシステムを構築していますが、クラウド管理することでコンテンツソースを共通化し、サイネージに表示している情報をそのままWebに掲載できるのではと考えられます。

市民の方が庁舎に来る前に調べものをしたり、自宅で見ている案内と同じようにデジタルサイネージを操作したりできるようになれば、さらに本庁舎が身近になるのではと思います。コンテンツソースを共通化することで、年度の切り替えや組織改変に伴う作業の増加を抑えつつ、利用者の方の利便性を上げられるでしょう。

これからも「市民のために働いている」「市民のための建物を作っている」という意識を忘れずに、より市民に寄り添える市役所を目指して、情報と人をつなぐ取り組みを進めていきたいと考えています。

_________今回は、お忙しいところ貴重なお話しをありがとうございました

お客様プロフィール

役所名

川崎市役所

所在地

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

開庁時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

URL

https://www.city.kawasaki.jp